研修医が下書きしてくれた病理診断レポートを見ながら、顕微鏡を覗いている。

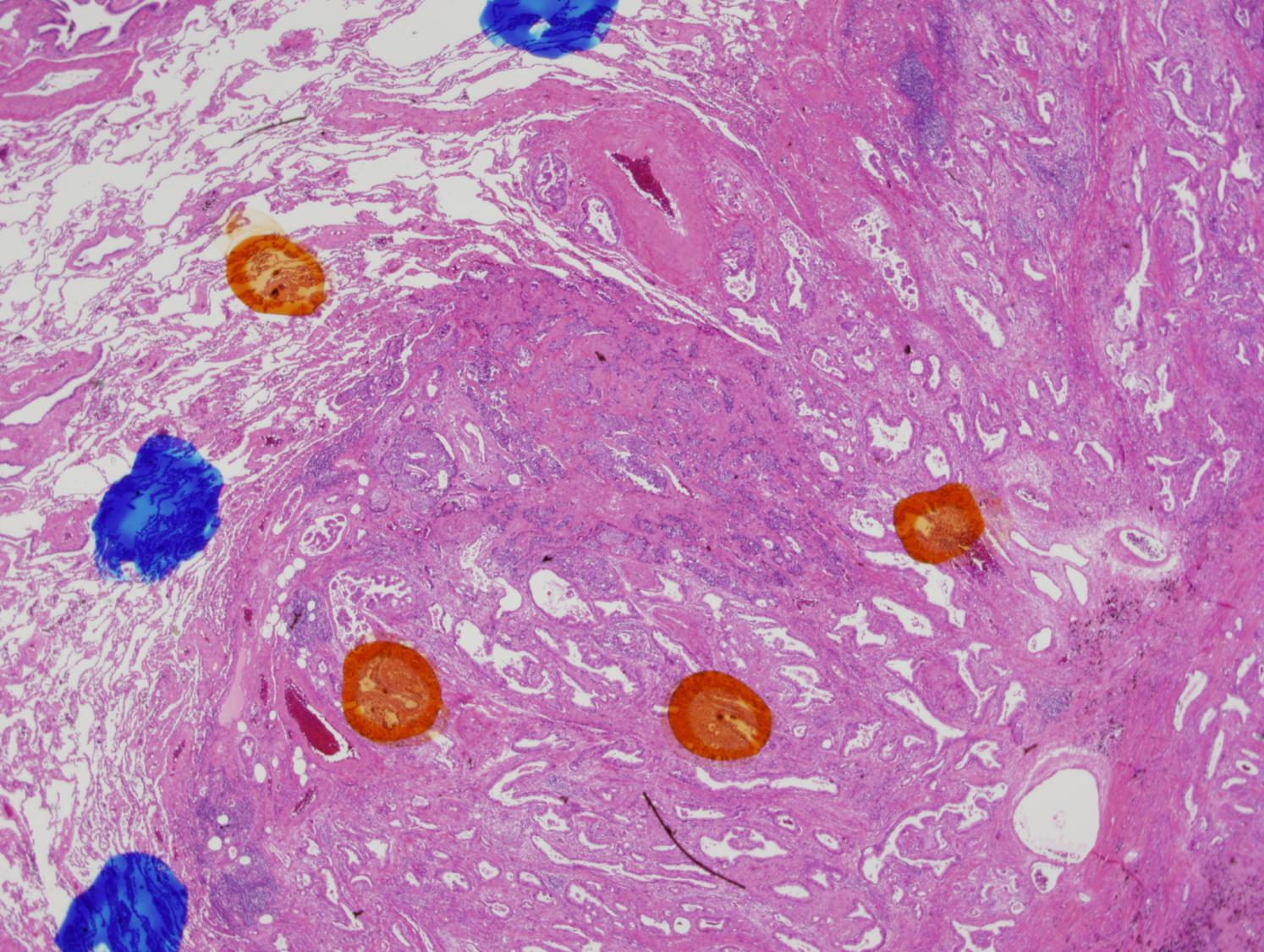

ガラスプレパラートの上に、「ここからここまでが癌細胞の存在する範囲」ということを示すために、赤の水性ペン(ぺんてるの「プラマン」)でドットが打たれている。研修医があらかじめプレパラートを見て、赤点を打ってくれた。顕微鏡を見ながら視野の中にペン先を置いていく作業にはちょっとだけコツがいるが慣れれば簡単である。

(なおこれはプラマンではなく油性マジックを使っている)

ペン打ちは重要だ。研修医にとって、だけではなく、指導する側にとって大切なのだ。

だまって顕微鏡を覗いて組織像を見て考えて、それを報告書に出力するという病理診断の一般的な過程では、どうしても、途中の思考過程がブラックボックスにしまわれてしまう。どの細胞を見て何を思ったからこういう診断が書かれた、という過程がすっ飛ばされてしまうのだ。でも、プレパラートに赤点が打ってあると、「自分の前にこの標本を観察した人が、どれを癌細胞と判断し、どれを非癌と判断したのか」をうかがい知ることができる。どこを重要と感じ、何に迷ったのかのヒントがうかびあがってくる。第一診断者の思考をトレースすることができる。

細胞の見方を教えるということ。何かを見て考えるプロセスに他者が介入するということ。そのために思考の「中間部分」をいかに共有するかということにおいて、ペン打ちは強力なツールとなる。

ふつうの臨床医はどうやって後輩を指導するのだろうか? 見せて、やらせて、見守って。生身の患者に対して、初心者マークをつけたまま診察をしたり血液ガスをとったりするわけにはいかないから、臨床医の指導現場にはいろいろ工夫があるだろう。むざむざ目の前で患者を傷つけさせるわけにはいかない。実際に研修医に手を動かしてもらう前にいろいろと準備、仕込みが必要になってくるはずだ。

その点、病理は楽である。患者を傷つける行為がないから、まず研修医に好きなようにやってもらう。報告書をいくらでも下書きしてもらう。ペン打ちだって好きなように打ってもらう。ガラスがどれだけ汚れても患者は痛くも痒くもないのだ。

そして、だからこそ、指導が雑になりやすい、ということもある。研修医が一人でどんどん深く勉強をしていくことができるのはいいが、指導医はその間放置してしまいがちだ。

研修医が何をどう見てどう考えたのか、レポートを見て文章をチェックするだけでなしに、ガラスの扱い方、切り出し図への描き込み・マッピングの仕方などを通して思考の流れをチェックするといい。赤点の打ち方を見て他者の思考を追いかけてゆく。

「経験が少ないと間違いをおかしやすい細胞像」というのがある。炎症によってへたった細胞はさまざまな具合に変形・変質し、一見して癌のように見えてしまう。良性の病変であるかのように思いがちだけれどじつは悪性の細胞、ということもたまにある。

これらをいかに見極めるかが病理医の大切な仕事だ。では、研修医がどれくらい細胞を正しく見極められているかというのを、どうチェックするか。

病理診断の報告書をつくるにあたっては、臓器写真にフォトショップ的なアプリを用いて、癌のある範囲をお絵かきして報告書に添付する。これを見ると、センチメートル・ミリメートルのオーダーで、「どこからどこまでが癌なのか」を研修医がどのように判断したかがだいたいわかる。

しかし、マッピング図上では範囲をただしく捉えているように見えても、ガラスプレパラートの赤点の打ち方をみると、癌細胞の近くにある「非癌」の細胞も、まとめて癌だと誤認していることがある。

なにを言っているかおわかりだろうか? たとえ話にしてみよう。

「渋谷の交差点内にヤクザが歩いています!」ということを報告書に書いたとする。渋谷の交差点にマッピングがされている。診断としてはまあ十分だ。何も間違っていない。

しかし、診断者が、スクランブル交差点を歩く人全員をヤクザと思っていたのか、それとも中に2人くらいだけヤクザがひそんでいたのかという、「マイクロオーダー」の判断については、報告書やマッピングはあまり多くを語らない。

ゴリゴリのリーゼントにいれずみをちらつかせ、右手に日本刀、左手に拳銃を持っている「古典ヤクザ」ならば誰もが間違わずに「こいつやべーわ」となる。あるいは、オールバックに高めのスーツ、異様に鋭い目つきで間断なくあたりをうかがいながら高級外車を乗り回している30代くらいの男がいると、「偏見かもしれないけれどあれってやっぱりヤクザじゃないの?」とピンとくる。スクランブル交差点内に黒ずくめの男たちがひしめいていたら「あっ、抗争でもあるのかも……」と多くの人がピンと来るだろう。警察だって黙ってはいない。

一方で、スーツはスーツなのだが髪の毛はさらさら、眉尻がつり上がっているわけでもなく物腰もやわらか、でもじつは裏で金融関係でめちゃくちゃ法を犯しているという、いわゆる「インテリヤクザ」みたいなのもいる。そういう人が交差点の中にぽつんと紛れていたらまずヤクザとは思わない。

交差点の中に、古典ヤクザが1人、リアルヤクザが3人、インテリヤクザが1人歩いていたとする。この交差点に研修医がマルを付ける。「ヤクザを見つけました!」

ここで研修医は果たして、ヤクザを何人みつけてマルを付けたのだろうか? 古典ヤクザだけしか目に入らなかったかもしれない。リアルヤクザの3人中2人はわかったが1人は見逃しているかもしれない。インテリヤクザに至ってはまったく気づいていないかもしれない。

さらに言えば、単に見た目のガラが悪いだけの善良な人を、うっかりヤクザの子分と勘違いしていたかもしれない。

そういうのを全部含めて、「交差点にマルを付けている」としたらどうか?

報告書は申し分ない。マッピング図も問題ない。でも、赤点の打ち方は間違えている。

そのまま病理医になったとしたら、どうなる? 職務質問で大外しをしまくる警官みたいな病理医が生まれる。

研修医がプラマンで赤点を打つとき、「古典ヤクザ」や「リアルヤクザ」に赤点が打たれていないということはほぼない。顕微鏡を見始めてまだ1か月くらいしか経っていないとしても、わかりやすいヤクザというのはわりとすぐに見極めることができる。

しかしインテリヤクザは絶対に見逃す。

こういう潜在的な間違いを、赤いドットはかなり正確に教えてくれる。

早稲田の学生くらいの見た目でも「最近の若いヤクザかも?」と疑って自信のない赤点を打っていたりする研修医はしょっちゅういる。慶應の学生にいそうな生意気なスリーピーススーツを来た男を全員リアルヤクザだと思ってマークする研修医もたくさんいる。

その思考プロセスに介入するのが、病理診断の初期教育において、わりと大切なのではないかということを、近頃よく考えている。早稲田や慶應の学生をみてすぐヤクザって言っちゃだめだよ。気持ちはわかるけど。