札幌丘珠空港は、新千歳空港に比べて駐車場料金が安く、駐車場が混雑することもほとんどない。滑走路が短めで、大きな機体は離着陸できないけれど、FDAが飛ばしているような中型の飛行機なら大丈夫なので、名古屋とか松本とか、意外なところへも行くことができる。ローカル空港と侮るなかれ、あってうれしい丘珠空港。

今回、秋田に出張するにあたって、丘珠空港と秋田空港の往復便をJALで予約した。丘珠の便は本数が少ないので、出張に使おうにも時間がうまく合わないことも多いが、今回の出張にかんしてはスケジュールがドンピシャでばっちり行って帰ってこられる。こりゃーべんりだ珍しい、ほくほく予約した。

ところが。

出張の二日前にJALのアプリがブンと鳴る。なんだろうと思ってポップアップを見ると、「秋田→丘珠便は欠航になりましたので、代替便をご用意します」などと書いてある。二日前に欠航? 天候的には問題ないはずだし、ああ、もしや、搭乗予定人数が少なすぎて運休になったのかしら。まあしょうがないかー、どれくらい時間がずれるかなあ……などと詳細を開いて、それはもう、圧倒的に、過去イチ驚いた。

行き: 丘珠 → 秋田(変更なし)

帰り: 秋田 → 新千歳(変更)

……帰りが丘珠じゃなくなってる! 新千歳だ! なんでやねん! 行きと帰りを違う空港にすんなよ!

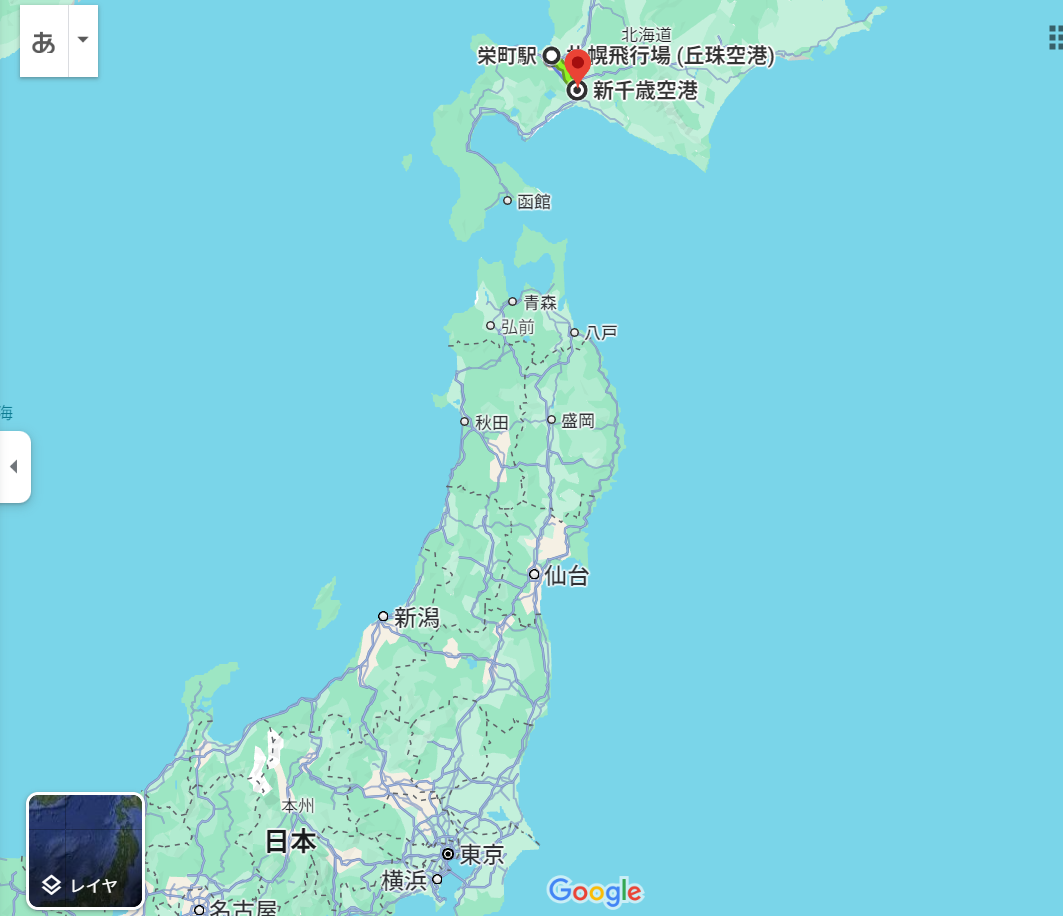

※丘珠-新千歳は東京-横浜より遠いの図

これでは丘珠の便利さがほぼ消える。新千歳空港から丘珠まで、JR+地下鉄乗り継ぎ+徒歩で1時間以上かかってしまう。乗り継ぎのタイミングが悪ければ1時間半ではつかない。出張帰りのへとへとな体で、新千歳からえっちらおっちら移動して、丘珠に停めてある車に乗ってそっからまた帰らなければいけない。アホか。だったら新千歳の往復便(ANA)を最初から取っておけばよかったじゃないか。新千歳のほうが駐車場代は高いが、新千歳→丘珠の交通費を考えたらとんとんじゃないか。

なんでそういうことするんだJAL。読者であるあなたはもちろん冷静で、怒りに興奮する私を冷めた顔で見ているのかもしれないが、ちょっと想像をふくらませてほしい。羽田からの往復便をとったら旅行の二日前に帰りが成田行きになりましたって、そりゃちょっとイラッとするだろう。

こんなことははじめてだ。

これまで秋田に行くのにこんなトラブルになったことはない。

いや待てよ、と軽く思い出す。よく考えると、そもそも秋田に仕事で行ったことがない。私が最後に秋田を訪れたのは大学4年生(22歳)のときではないか。それ以前に訪れたことはなく(電車で通過したことはある)、それ以後にも訪れていない。たった一度の秋田旅行。あれっきりだ。

私は少しぼうぜんとなった。

秋田に行った理由は覚えている。

私は過去の自分の行動やらお付き合いしていた方々のお名前やらすべて忘れてしまうタイプの旧式のアンドロイドなので、記憶の残念さはご容赦いただきたいが(去年会った人もわりとマジでもう覚えていない)、それでも、秋田になぜ行ったかははっきりしている。

東医体だ。東日本医科学生体育大会。

私は剣道部にいて、4年生だった。

東医体は東日本の大会だから、開催地は東日本の医系大学がある場所すべてで持ち回りである。1年生のときは横浜、2年生のときは新木場ちかくの埋立地、3年生のときは……どこだったかな、忘れてしまった、4年のときが秋田。5年でまた埋立地、6年の夏は綾瀬にある東京武道館(日本武道館ではない)。毎年違うところに行く。学生は金がないから飛行機を使うのは首都圏のときだけ、東北へは基本的に夜行列車やフェリーを使った。先輩のお父さんが旭川かどこかのJR職員で、団体の割引の方法とかをよく教わって部員みんなの移動料金を計算して合算でチケットを買っていた。

東医体のほかにも北医体(北海道・東北医科学生体育大会)にも毎年出ていた。なので、札幌・旭川のほか、大学の間に青森、岩手、福島、山形、新潟で剣道の大会に出場している。なんだかんだで北海道・東北+(新潟)を学生時代に全制覇している。でもすべてをはっきり覚えているわけではない。ろくに観光などしていないし現地のうまいものだってそれほど食べなかった。学生なんてそんなものだ。

でも秋田のことだけはわりとよく覚えている。

あのころは剣道を、かなりしっかりがんばっていた。ニスの塗られすぎた遠征先の体育館の床に足がひっかかると勝敗に影響するので、大会の2日前に現地入りして、大会会場を事前に見学予約して床の具合を確かめ、かかとのサポーターを調整し、現地の暑さに馴化するために冷房の入っていない武道場で暑いなか稽古をするなど、大会のためにすごく念入りに調整をした。当時、すでに大学の剣道部は合理的なスポーツ医学を取り入れており、練習中に薄く調整したスポドリを面のすきまからストローで飲んだり、過剰すぎる筋トレで剣道の強さに関係のないボディメイクをしたがる若手をなだめて理論的なトレーニングを取り入れたりもしていたが、それはそれとして、37度・エアコンなしの環境でいかに剣道をきちんとやるかを考えて窓をしめきってサウナのような武道場で剣道をしたりしていた。うさぎ跳びは絶対に禁止だったが円陣(知らない人は知らないままで大丈夫です)は禁止しなかった。合理的な体育会系だった。

4年の夏、私たちはもちろんいつもに増しておおまじめだった。大会の前々日に秋田入りし、会場の下見に行く。すると御当地・秋田大学の学生たちが、体育館で開閉会式のリハーサルをやっていたところにたまたま出くわした。私たちが北海道から来たことを知った秋田大学のめんめんは、サービスとばかりに、閉会式リハで「東医体 団体 優勝は……北海道大学」とアナウンスしてくれた。私たちはにこにこ拍手をした。ただし私たちといっても今の私はそこに誰がいたのかあまり覚えていないのだけれど、そんな私たちはとにかくにこにこと拍手をして、ありがとうーと体育館に響く声で、放送室に向かってお礼を言った。

そして私たちは彼らのリハ通り秋田で団体優勝した。

ただ、それはうれしい思い出だけではない。

前日までレギュラー争いで揉めてメンバー決定戦までやっていたので、部活の全員が若干ぎすぎすした状態で試合を迎えた。しかしその結果、なんだか全員が絶好調になっていてめちゃくちゃ勝ち抜いて、優勝したので誰もが怒るに怒れないみたいなフクザツなテンションになっていた。

団体戦の後、我々は心身ともにへとへとになって宿(大部屋)に帰ってきた。全員が大の字。男子部屋だったがマネージャーや女子部員もメンタル的には大の字。みんなが余韻に浸って放心していた。まだ翌日は個人戦があるから気を抜き切ることはできない。打ち上げなんてとんでもない。興奮と疲労を抱えたまま、発散するべきか蓄積すべきかを悩むような夏の夕暮れだった。静かだったように思う。だから、誰かがテレビを付けた。ちょうど高校野球をやっていた。甲子園には、私の母校である札幌南高校が、あとにも先にもその1回こっきりという記念的な出場をしていた。私は驚いた。同じ高校を出た先輩たちも驚いた。私たちはよろよろと体を起こしてテレビの前に集ま……らずに大の字のままテレビを見た。札幌南はPL学園に7-0だか8-0だかでボロ負けした。当時いろんな意味で有名になった札幌南の名物監督はベンチで終始笑顔であった。私たちは、甲子園に出るだけで立派だよなと言ったり、札幌北はそもそも全道大会にすら行けねぇからと誰かがシニカルに混ぜっ返したり、かくいう俺らはなんか優勝しちゃったな、あはは、したね、あはは、昨日あんなにケンカしたのに、がはは、などと言って笑った。それはとても深い笑いだった。子どもの笑いではないなとあのころふと感じた。楽しいだけのエンターテインメントではない、アイロニカルな黄昏にぴったりのおだやかでくすぐったい笑いだった。

なにせそれは北海道大学医学部剣道部創業以来はじめての団体優勝であり、かつ、最後の優勝だった。私たちはとても大きなことをぎくしゃくとやりとげた。

次の日、個人戦が終わった夜だったと思うが、なんと、泊まっていた宿のすぐそばで、日本三大祭りのひとつ、竿燈まつりがはじまった。そうだった。思い出した。インバウンドも祭りブームも一切おとずれていない牧歌的な時代。祭りの真っ最中に部活の団体を受け入れる大部屋の宿が秋田市のわりと中心部にあったということになる。今なら考えられないだろう。

東医体には勝ったし甲子園をやっていたし竿燈まつりもやっていた。渋滞だ。あの夏はすべてが凝縮していた。点に収束していた。

私たちは部員一同でまつりを見に行った。宿のすぐそばに目抜き通り。数十歩歩けば大名行列のような竿燈の群れが目の当たりになり私たちは声をあげておどろいた。

「秋田しんきん」のように出場団体のスポンサーの名前が書かれた提灯が、夜空に高々と胸を張る。「若」と書かれている提灯がふさふさと実った竿燈が、激しくしなる。倒れそうだ。なのに絶対に倒れない。今にもバタンと倒れて女子供中年何もかもを踏み潰しそうだが一切倒れない。

「若、すげーな!」

「若、すげーよ!」

私たちの声が喧騒の大通りにこだました。具体的に誰の声だったかはちっとも覚えていないが、最大公約数的な若者の声がいまも鮮明に脳内に響く。何も覚えていないのに残響だけはキンキンと金属的に鳴り響く。

あの夏はたくさんのことがあったはずだ。

優勝する前、私はレギュラーメンバー最後の一枠をひとつ下の後輩とふたつ下の後輩と争った。結果、私が勝ったが、1日ずれていたら私が補欠だったろうし、事実、1年前は私は補欠だった。それくらいの僅差だった。私たちは優勝し、私の先輩や同期たちはみな、優勝を期に部活をやめて学業に専念することになった。大会のあと、私だけがぽつんと部活に残ってキャプテンとなった。それは大会前日に争った後輩たちと一緒にそれからの部を組み立てていくということだった。うまく行かないかと思ったがむしろ私とそれらの後輩とはその後きちんと仲が良くなった。しかしこれがわからないもので、というか今となっては「わかる」という気持ちしかないのだけれど、私はその後、すばらしい後輩たちに助けられていたはずなのに、3か月でさらに下の世代の内紛にまきこまれてキャプテンを降ろされて部活をクビになる。小中高大と続けた剣道の最後は部活を追い出されて終わることになるのか、と愕然としたものだ。しかし話はなおも終わらない。さらに3か月後にくだんの後輩たちに頼まれてまた部活に戻るのである。青春というのはとにかく筋書きが雑だ。場当たりでしっちゃかめっちゃかだ。伏線はすべて溶けて流れ、プロットは粉微塵にくだけてトイレに流れて消えていく。

喧騒と混乱の記憶。具体的にはもうあまり思い出せない。でもあの夏の一点集中の焦燥感だけはなんだかまだぎりぎり覚えている。

そういえば。

秋田での大会が終わったら、オフになる。夏休みだ。私は後輩たちを引き連れて、部員のひとりの実家がある弘前まで、8名乗りのステップワゴンで移動した。私が運転手となり、6名の後輩たちが助手席や後部座席に乗り込んでわいわいと楽しそうにしゃべるがすぐ寝る。すぐ寝た。彼らは容赦なく高速で全員が寝た。私は誰とも運転を変わってもらえなかった。先輩なのに。新キャプテンなのにだ。もうろうとなりながら秋田から弘前までの道のりを走った。そのときのことも、こうして書いてはいるけれど、大脳の片隅に文字情報だけがぼんやりと明滅している程度で、具体的な情景はほとんどすべて忘れてしまった。ただ、ステップワゴンのアクセルがやたらと軽かったことだけはなぜか心に残っている。

ほかにもあった。あった。しかし忘れた。

24年前のこと。

私はもうかつての私とは同一ではないということをあらためて思う。あの頃の私のことを、まるで息子を見るような気持ちで思い出そうとするも、まあ、ほとんど何も出てこない。断片的に、なにか、とにかく、ぴったり噛み合って気持ちいい瞬間なんてものはめったになかったなという心象を、なんとか手繰り寄せる。手繰り寄せたそれは手の中で古い発泡スチロールのように粉々になって、でも、指の先から落ちていくでもなく、静電気で手にぺとぺとくっついて、なんだか気持ち悪い感じになる。それを見て苦笑する。

秋田は……あれ以来だ。帰りの飛行機のトラブル? 飛ぶだけいいだろう。予想できる範囲のごたごたではないか。私はなんだか気が楽になる。

あのころの私はもっと大変だった。

今は違う。あらゆるトラブルが想定内だ。私は本当に安定してしまった。当時の私よりもなんでもできる。ずっと深いことを考えられる。友人知人も多い。悩みだって小さい。

そのことをこうしてブログに書いている。ただひたすらに猛烈にさみしい気持ちに襲われてよくわからない情緒になって叫びだしそうになる。あのころなら叫んだだろうか。私はもうそんな恥ずかしいことはしない。

レンタカーでステップワゴンを借りてみちのおくまで走っていきたい気持ちがある。でも書くだけだ。きっとそんなことは、もう、しないのだ。だって私はもう大人になってしまったのだから。